十一日晴電話的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦SirFrancisYounghusband寫的 聖母峰史詩 (探險經典平裝本回歸) :一部真實還原聖母峰登山史上最壯烈的一次攻堅行動始末 和《嚮導週報》,陳正茂的 嚮導【全套5冊不分售】都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自馬可孛羅 和秀威資訊所出版 。

國立政治大學 歷史學系 陳慈玉、呂紹理所指導 曾立維的 近代通訊與殖民地臺灣-以電報、電話為中心 (2017),提出十一日晴電話關鍵因素是什麼,來自於通訊、電報、電話、海底電報線、無線電報、電話用戶、網絡外部性。

而第二篇論文國立高雄師範大學 地理學系 吳育臻 博士所指導 藍文瑩的 集集與水里市街中地地位的消長—從位置與產業變遷的解釋 (2014),提出因為有 集集、水里、位置、產業變遷的重點而找出了 十一日晴電話的解答。

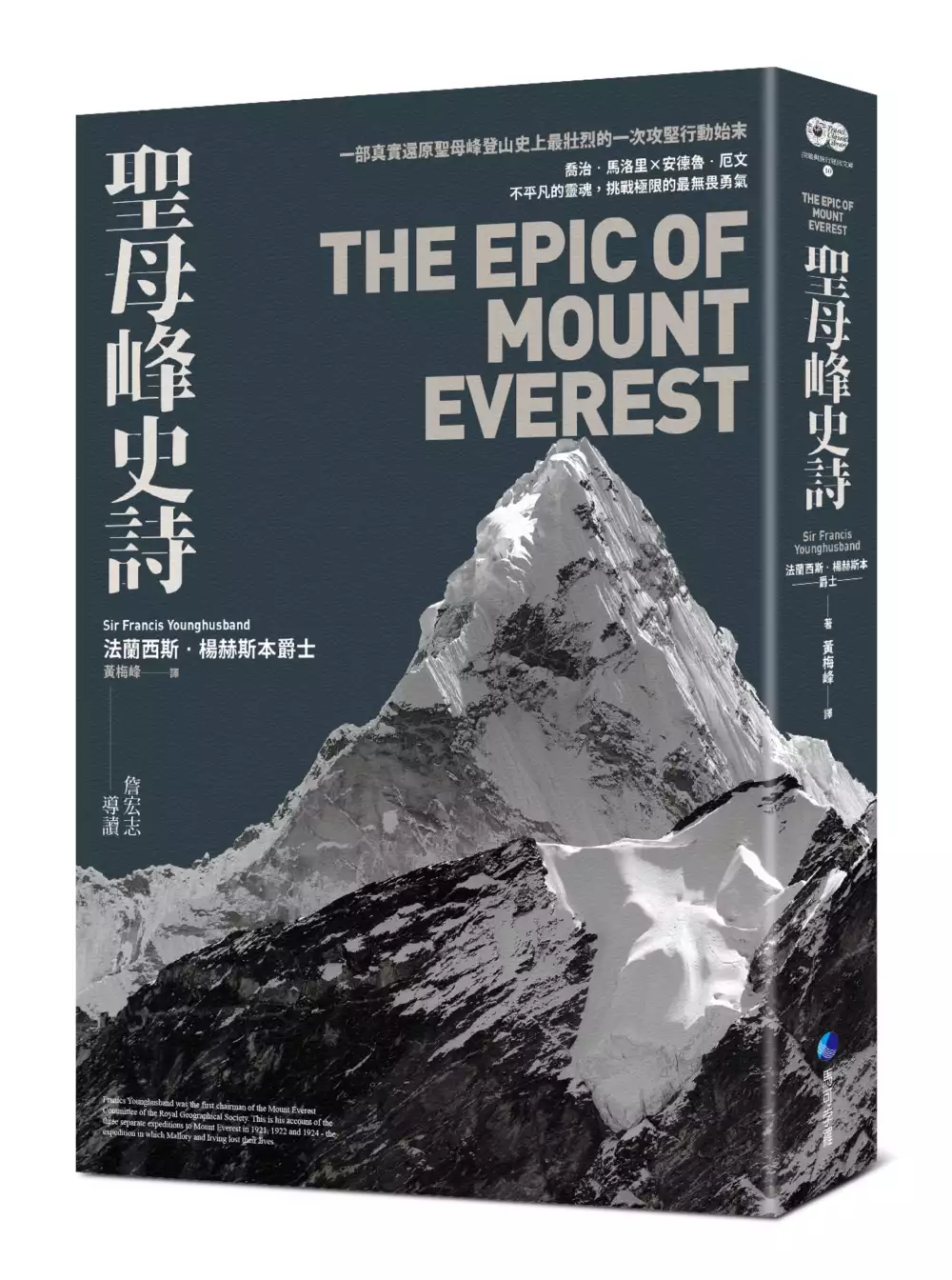

聖母峰史詩 (探險經典平裝本回歸) :一部真實還原聖母峰登山史上最壯烈的一次攻堅行動始末

為了解決十一日晴電話 的問題,作者SirFrancisYounghusband 這樣論述:

「因為山就在那兒」 喬治‧馬洛里X安德魯‧厄文 不平凡的靈魂,挑戰極限的最無畏勇氣 真實還原聖母峰登山史上最壯烈的一次攻堅行動始末!! 在生命中,知識並非一切。 科學可能滿足了,靈魂卻不。 促成這樁事業的,是人的精神,而非科學。 精神永遠不能安息,除非它完成了自己。 ──法蘭西斯‧楊赫斯本 一九二四年六月八日,英國聖母峰探險隊隊員喬治‧馬洛里和安德魯‧厄文做最後一度嘗試登頂。從英國出發前,有人問馬洛里為何在失敗兩次後還打算登頂,他做了句有名辯辭:「因為山就在那兒」。這兩個人「最後一次被看見的時候,正矯健地往山頂 攀登」,之後他們消失了……。 直到七十五年後,一九九九年五月,馬洛里

凍得像雪花石膏般的屍體,才在聖母峰高聳入雲的斜坡上被尋獲。但他身上沒有照相機,沒有筆記,沒有任何證據可顯示他們倆是否早在紐西蘭籍登山家希拉瑞(Sir Edmund Percival Hillary, 1919-)和雪巴嚮導丹增成功攻頂前三十年,就已登上聖母峰頂,是否創下了世上首次登上世界最高峰的歷史紀錄……。 楊赫斯本這位攀登聖母峰的提倡者和慫恿者,英國皇家地理學會聖母峰委員會首屆主席,在一九二六年代表聖母峰委員會撰述此書,記述下英國在一九二一、一九二二和一九二四試圖登上聖母峰峰頂的嘗試。他以真實的角度審視整個事件的原委,完美書寫出這些登山行動整個過程的真實場景,並不偏不倚為這些英勇的功績

留下紀錄──那個時代,水土適應的極限及持久缺氧的結果,科學上所知甚少,更還沒有衛星電話、全球定位系統、直昇機、保暖雪衣,以及地圖的指引。這些不平凡的靈魂,無疑達成了早期登山探險成就的極致,也證實了人類挑戰挑戰極限的無畏勇氣。

近代通訊與殖民地臺灣-以電報、電話為中心

為了解決十一日晴電話 的問題,作者曾立維 這樣論述:

日治初期,臺灣總督府陸續展開鐵路、築港、道路、通訊等基礎建設,以做為統治開發臺灣之需。臺灣總督府在面臨不同時期的官民通訊需求,提出了不同因應措施,透過說明總督府革新措施的執行情形,可了解總督府在通訊發展中主要著重於哪些方面,以及背後所隱含的想法。基本上,日治時期臺灣,近代通訊電報電話事業發展,可分為五個階段:(一)、1896年至1908年是電報電話事業萌芽期。(二)、1909年至1917年是電報電話事業快速擴張期。(三)、1918年至1927年是電報電話事業緩慢成長期。(四)、1928年至1936年是電報電話事業革新期。(五)、1937年至1945年是電報電話事業的急速擴張時期。日本統治剛開

始時,以「速成急設」策略下開展的近代通訊事業,在臺灣民間社會對近代通訊設備使用的需求不大時,並未發生太大不便及問題,因為如電話這樣網絡型服務中,要產生所謂網絡外部性現象後才有可能快速的擴張。在總督府的推動下,近代通訊電報電話的業務服務據點,至少於第二個發展階段時,已在臺灣社會有一定的普及度。這樣隨著對於電報電話使用數量增加後,先前建設時採取的應急兼用之措略,開始有破綻出現,也就要民間對通訊設施有更大需求,而與官方需求開始產生差異。由限制臺灣電報電報事業發展的兩個主要問題,電話用戶申請加入未開通問題,及臺日海底電報線故障通訊能力不足問題,可看出總督府官方與民間商工業者,彼此對通訊需求的差異。對於

總督府的通訊需求來說,初步的全島性通訊網的達成,以及改善統治機構間聯絡的不方便是急切重要的,但是進一步的提高通訊品質,則未必是那麼急切要進行的事務,而這正是民間商工業者的需求。此反應在對總督府來說,治安、行政網的通信基礎建設目標達成後,就進一步促使電話交換局和電話用戶更加普及,讓電話通信網絡更能發揮其功用及優勢,是較缺乏動力且不具積極性。在1920年後,臺日間因3條海底電報線故障導致的電報傳送延遲、停滯,甚至完全不通的情況。對於常常利用臺日間電報通信的商工業者來說,其所需要的是一個能長期穩定且具有充足容量可供收發,又快速不延遲的電報通訊系統。這也是為何民間商人組織如臺北商工會,總是比起臺灣總督

府更重視臺日間電報通訊設備不足之問題,及提出許多具體改善措施。若與大約同時期電話用戶申請加入未能開通問題相比較,對於兩者最常利用的商工營業者來說,由全島實業大會各時期提出給總督府的意見來看,則與日本國內電報通信的能力提升及時間的縮短,比起電話用戶擴張問題,才是他們比較重視的議題。這也剛好反映在總督府對於這兩個問題解決的態度上,相對於總督府對電話用戶擴張態度的消極,則對臺日間電報通訊的改善擴張上,是較為積極且快速。就臺灣經營者來說,日治前期因未感受到新通訊設備對其經營有何益處時,當然不會引起商家們去裝設。等到網絡外部性的效應出現後,對其經營上確實有其效益,則反而是臺灣人街庄紛紛要政府當局儘速裝設

電話。對臺灣的經營者來說,只要是對經營有所幫助,日本人帶入的新經營模式或觀念臺灣人不會排斥。在1930-1941年,電話用戶申請未開通者中,臺灣人在多數時間都在6成左右比例,高過日本人的比例,由此可看出臺灣人是頗為希望能裝設電話,只是事與願違,未開通停滯數量較日本人多,不然日治時期臺灣人用戶占電話總用戶比例應也不止三分之一而已。然而,進入戰爭體制下雖使得電話用戶數比起先前有不小的擴張,但對電話申請加入的不良影響,在於被限定於與戰爭相關事業。在戰爭期間,當整體用戶數量仍在增加的同時,在1941年起臺灣人用戶數量就已呈現減少的情況,這反應在1936至1942年,臺灣人用戶占整體用戶比例大幅度滑落了

8%。這些數字代表著進入戰爭的電話加入限制,與日本人相比,似乎多點是限制到臺灣人電話申請加入方面。若就這時電報、電話兩者的關係來看,電話通訊方式在1910年代網絡外部性效果出現後,市外電話通數呈現大幅度增長。也就是說,因商業發達而產生的更多及時通訊需求,主要是依靠電話來傳遞而非先前的電報。臺灣島內電報收發數量實際成長就變得較為有限,電報事業原以島內市場為大宗,1911年後也逐漸變為以臺日間市場為主。然而,若從整體臺灣對內對外資訊快速傳遞的市場來看,仍有相當大區塊是那時電話普及率所無法觸及,也因此電報可以說是繼續延續著在這些區塊的優勢。事實上,在日治時期無論電報或電話的提供者都是官方總督府,因此

兩種通訊工具並沒有競爭關係,反而是互補、相容或共用,兩者的互補關係的例子就具體表現在臺灣報紙的採訪消息的傳達上。事實上,人們意識上的共同性來自於報紙內容,而報紙內容則依靠電報電話的快速傳遞給編輯者才得以形成,故這亦是近代通訊對於臺灣為一體性統合現象形成之貢獻。最後,雖在日本統治結束時,電話用戶占全體戶數比例仍有限,然而,我們不能以現在電話已朝向個人化角度去看這個數字,回到日治時期的時代脈絡下,因電話用戶大多非在自宅個人使用,而是屬於官方機關、社會團體或各類營業地點的多人使用,因此雖僅是一個用戶,使用電話者可能會很多。由日記中可看出,因電話多是在工作場所來利用,所以一個人使用電話的頻繁度,則會因

職業別改變而有落差,這並非個人習慣改變,而是環境改變始然。總之,日治時期人們生活內容受電話的影響是遠高於用戶數量所呈現的。

嚮導【全套5冊不分售】

為了解決十一日晴電話 的問題,作者《嚮導週報》,陳正茂 這樣論述:

《嚮導》是中國共產黨中央創辦的第一份政治機關報,一九二二年九月十三日創刊於上海,由陳獨秀題寫刊名,蔡和森、彭述之、瞿秋白先後擔任主編。後因受軍閥取締,遂遷至北京;其後又繼遷上海、廣州、武漢等地出版發行,一九二七年七月十八日停刊,共出版二○一期。《嚮導》是中共適應局勢,及時調整宣傳策略的一種新形態的黨報媒介。該刊主要發表政治、時事評論文章,以宣傳中共的綱領、路線、方針、政策,並以指導群眾鬥爭為主要任務。 《嚮導》始於中共草創之初,終於第一次國共合作失敗之際,在問世的五年間,正值中國現代史上驚濤駭浪、風雲詭譎的時刻。期間歷經軍閥混戰、陳炯明叛變、國民黨改組、黃埔建軍、

孫中山決定「聯俄容共」、共產黨加入國民黨、孫中山逝世、國民政府成立、國民黨內左右派之爭、中山艦事件、蔣介石崛起、國民革命軍北伐、寧漢分裂與合作等。這一連串影響現代中國政局與命運甚鉅之事件,在《嚮導》中皆有記錄。 在國共合作形成後,《嚮導》除繼續宣傳中共的統一戰線政策外,亦對孫中山提出的「聯俄、聯共、扶助農工」三大政策作了重點宣傳,是中共當時對群眾最有影響力的機關刊物,被譽為是四萬萬苦難群眾思想上的「嚮導」。該刊主要作者群為:陳獨秀、李達、瞿秋白、彭述之、伍豪(周恩來)、毛澤東、陳紹禹(王明)等,時事評論皆為第一手見證,見解獨到,具有相當地史料價值。本次在絕版五十年後重新彙齊復刻出版,以供

研究。 本書特色 1.《嚮導週報》共二〇一期,本套書係依日本大安株式會社於一九六三年三月發行之《嚮導》(影印)第一集至第五集進行全套復刻,穿線精裝,絕版五十年後重新集結出版。另附二〇一期總目錄,當中有刊登的期數、文章名、作者名等,檢索極為省時便利。 2.《嚮導》主要發表政治、時事評論文章,以宣傳中共的綱領、路線、方針、政策,並以指導群眾鬥爭為主要任務。該刊主要作者群為:陳獨秀、李達、瞿秋白、彭述之、伍豪(周恩來)、毛澤東、陳紹禹(王明)等,時事評論皆為第一手見證,見解獨到,深具史料價值。

集集與水里市街中地地位的消長—從位置與產業變遷的解釋

為了解決十一日晴電話 的問題,作者藍文瑩 這樣論述:

國立高雄師範大學地理學系研究所碩士論文摘要研究所別:地理研究所碩士班論文名稱:集集與水里市街中地地位的消長—從位置與產業變遷的解釋指導教授:吳育臻研究生:藍文瑩論文內容:共一冊,文13萬8千餘字,分五章13節,約以800餘字扼要說明。摘 要集集地區在光緒年間因樟腦業發展而興盛,以致大正9年(1920)新高郡役所與集集庄役場皆設於集集街,直到日治中期都是這一帶最高級的中地。日治中後期,為運輸日月潭水力發電工程所需之建材,而興建二水至門牌潭的鐵路(集集線鐵路的前身),然而日治末期集集的交通樞紐地位已被水里取代,因此本文欲從位置與產業活動來探討集集與水里的發展變遷。研究目的有三:1.釐清集集、水

里聚落中地位階的轉變,2.探討集集與水里的位置對兩地市街中地地位消長所扮演的角色,3.分析產業活動對集集與水里市街中地地位消長的影響。研究方法以整理和分析相關文獻資料、地圖比對,以及半結構型訪問法為主,以歸納分析集集和水里中心市街轉移的因素。清代集集與水里地區屬於漢番交界的沿山地帶,集集的位置位在西邊,水里相對在東邊,此位置的關係,影響清代漢人由西向東拓墾,集集的開墾較早於水里,此外,集集地區的地勢相對較低平,位於入山的孔道,因而成為漢人入山開墾的起點,早在乾隆45年(1780)即出現市街,成為漢番交易中心,做為一個停留點;隨著漢人逐漸往內山開拓,水里當時為進入埔裏社或通往東部後山的過路點。而

造成日治末期集集交通樞紐地位漸被水里取代的關鍵原因為,大正8年(1919)日月潭水力發電工程的建造,為水里帶入許多的工程師與工人,因為人口的進駐,帶動水里的發展,水里逐漸成為附近區域交通中心。戰後,由於臺灣的香蕉與外國香蕉競爭,同時民國60年(1971)臺灣農村的勞工外移,因此臺灣的香蕉逐漸沒落,集集賴以發展的經濟優勢消失,集集發展日漸沒落;另一方面,民國47年(1958)林業政策開放,為水里也帶入更多的人口,將水里市街的發展推到巔峰,其影響直到民國74年(1985)林業政策轉變為止。此外,民國70年代,臺灣電力公司在水里地區興建兩座抽蓄水力發電廠,透過人力的注入,因此維持水里市街將近30年(

民國47年至民國74年)的穩定發展;雖然民國80年代至今日以來,集集致力推動觀光業,成為假日遊客的停留點,相對水里則較少遊客進入,然而就兩地市街發展而言,水里市街的中地等級仍高於集集市街。關鍵詞:集集、水里、位置、產業變遷